4月19日-4月20日我们有幸聆听了一场关于“积极心理学”的精彩讲座,由中央民族大学的高教授主讲。

通过近期对积极心理学的学习,我们深入探索了这一学科的起源、发展、核心理论以及在不同领域的应用实践,收获了诸多启发与感悟。

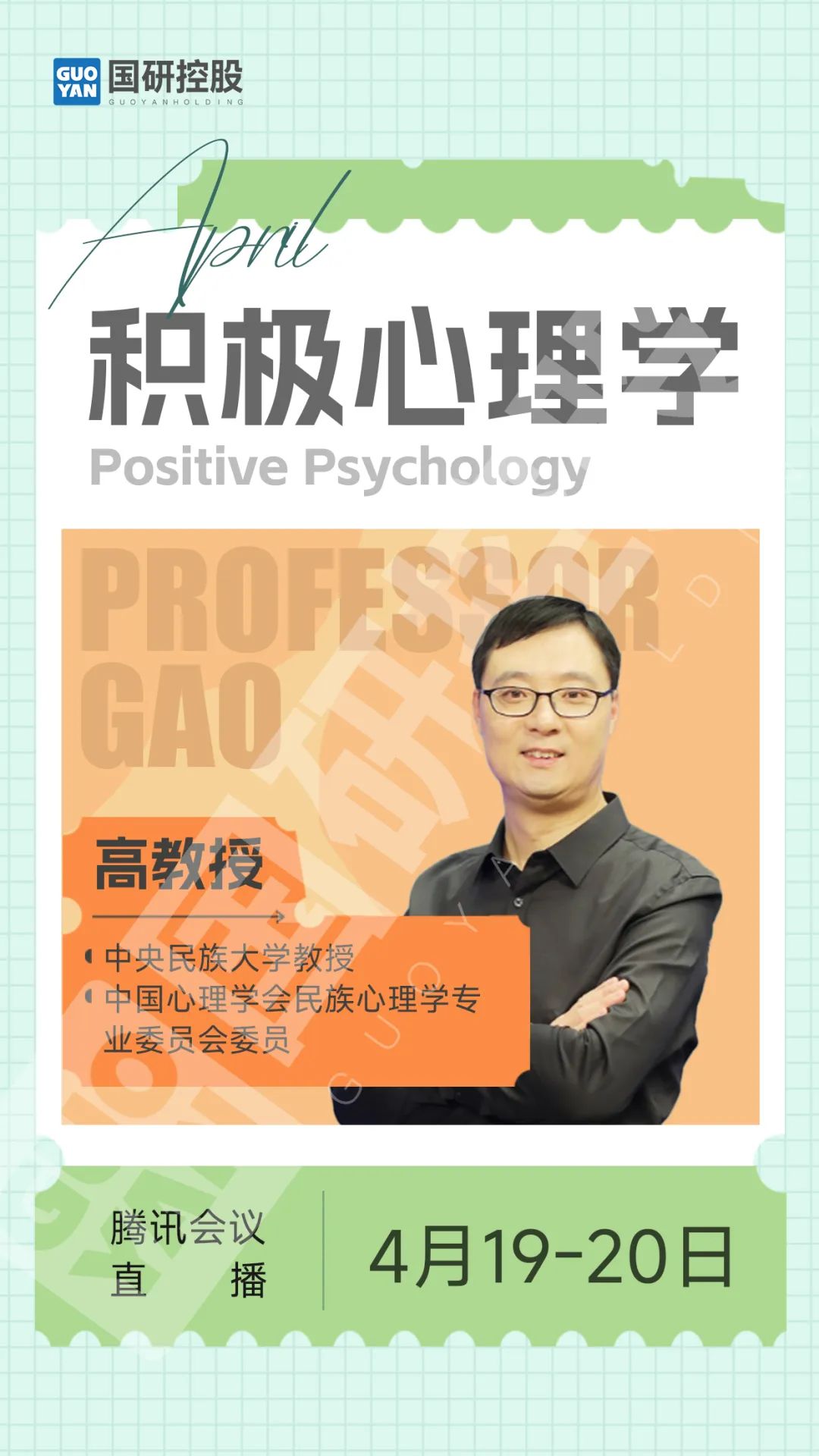

01教授介绍

高教授

中央民族大学教授

中国心理学会民族心理学专业委员会委员

02基本信息

积极心理学强调关注人类的优势与美德,致力于提升个体与群体的幸福感与繁荣状态。其核心理论涵盖多个方面:

优势与美德

通过VIA性格优势分类,将人类美德与优势归结为六大美德(智慧、勇气、仁爱、正义、节制、超越)与24项核心优势,如创造力、勇敢、仁慈等。这些优势是人类实现目标、追求幸福的关键力量。

心流体验

心流理论描述个体在高度投入、忘我状态下的心理体验,这种状态能带来强烈的满足感与成就感。心流的产生依赖于挑战与技能的平衡、明确的目标与即时反馈等条件。

意义与目标

意义感是幸福的重要组成部分,弗兰克尔的意义治疗理论与自我决定理论均强调个体追求意义的核心动机。积极心理学倡导通过创造价值、体验价值与态度价值,赋予生活深度与方向。

积极情绪与幸福感

积极情绪如喜悦、满足等能拓展认知范围、建构心理资源,促进个人成长与健康。塞利格曼的PERMA模型将幸福感拆解为积极情绪、投入、意义、成就与人际关系五大要素,为提升幸福感提供了清晰路径。

03挑战与机遇

挑战

理论与实践的鸿沟:积极心理学虽理论丰富,但将其有效落地于复杂多变的现实情境仍面临诸多难题,如在不同文化、社会背景下,优势与美德的内涵及表现形式存在差异,难以精准适配。

长期效果评估困难:相较于病理导向研究,积极心理学关注的幸福感、意义感等指标主观性强,难以量化评估其长期效果,这在一定程度上限制了其科学性与可信度的进一步提升。

资源投入与重视不足:在资源有限的情况下,传统医学与心理学更受关注,积极心理学的推广与应用往往面临资金、人力等资源短缺的困境,制约了其发展与普及。

机遇

社会需求增长:随着生活水平的提高,人们对幸福、健康与积极生活的追求愈发强烈,积极心理学契合了这一社会需求,为其发展提供了广阔空间。

跨学科融合趋势:积极心理学与教育学、社会学、神经科学等多学科交叉融合,不断拓展研究边界,催生出更多创新理论与实践模式,如积极教育、积极组织管理等。

数字化技术助力:大数据、人工智能等技术为积极心理学研究提供了新手段,可精准捕捉个体情绪、行为数据,助力优势识别、情绪干预等研究与应用,提升干预效果与个性化水平。

04课程小结

积极心理学作为一门关注人类幸福与成长的学科,虽面临诸多挑战,但凭借其契合社会需求、跨学科融合等优势,发展前景广阔。未来,它将在理论研究、实践应用、跨学科合作等方面持续发力,为人类创造更美好的生活。